ブログ&お知らせ

News

2022.11.09

CHESプリ・クラス11月のCHESのTopicは、Foods!

もう11月、今年も残すところあと約2か月。子どもたちと日々一緒に楽しく過ごしていると、本当に時間を忘れてしまいそうですw 10月が、Sports DayやHalloween、発表会などイベントが目白押しだったので、余計に時間がはやく過ぎたように感じたのかもしれませんね。

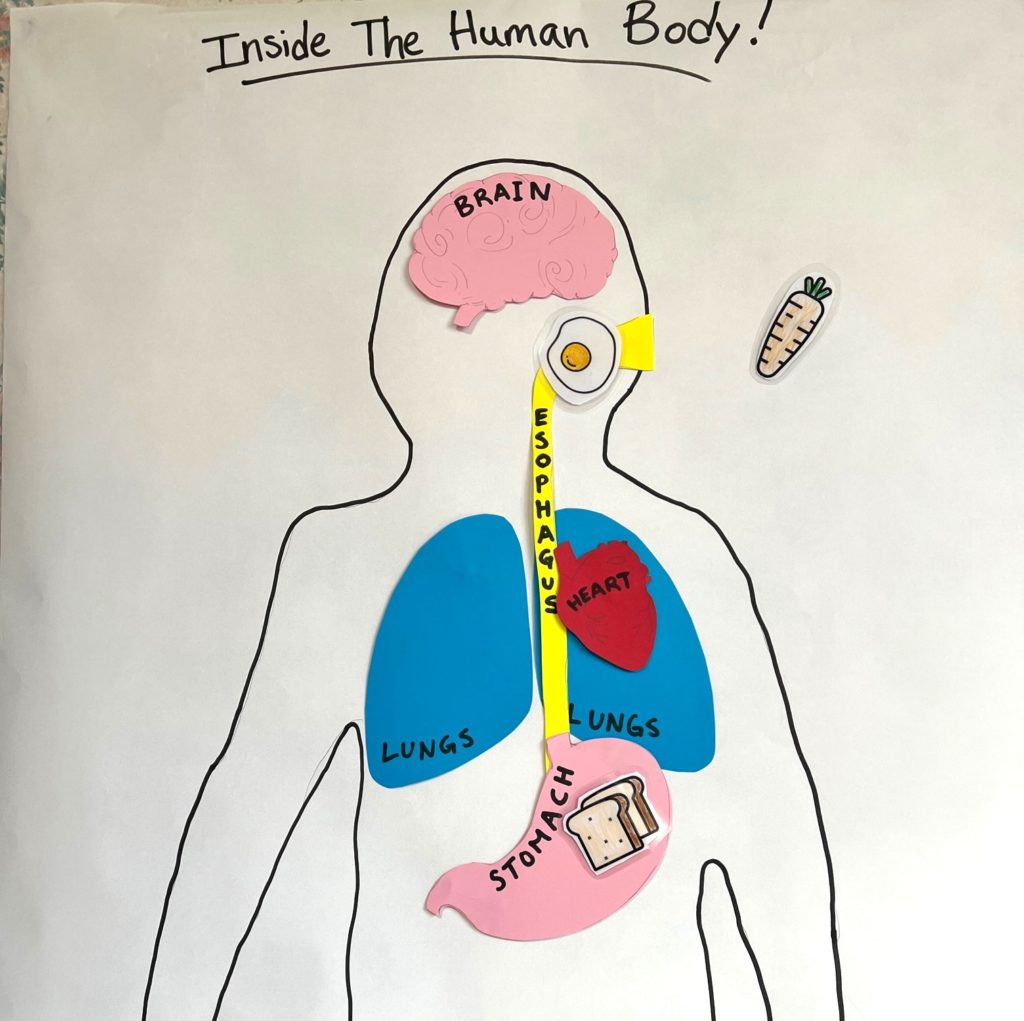

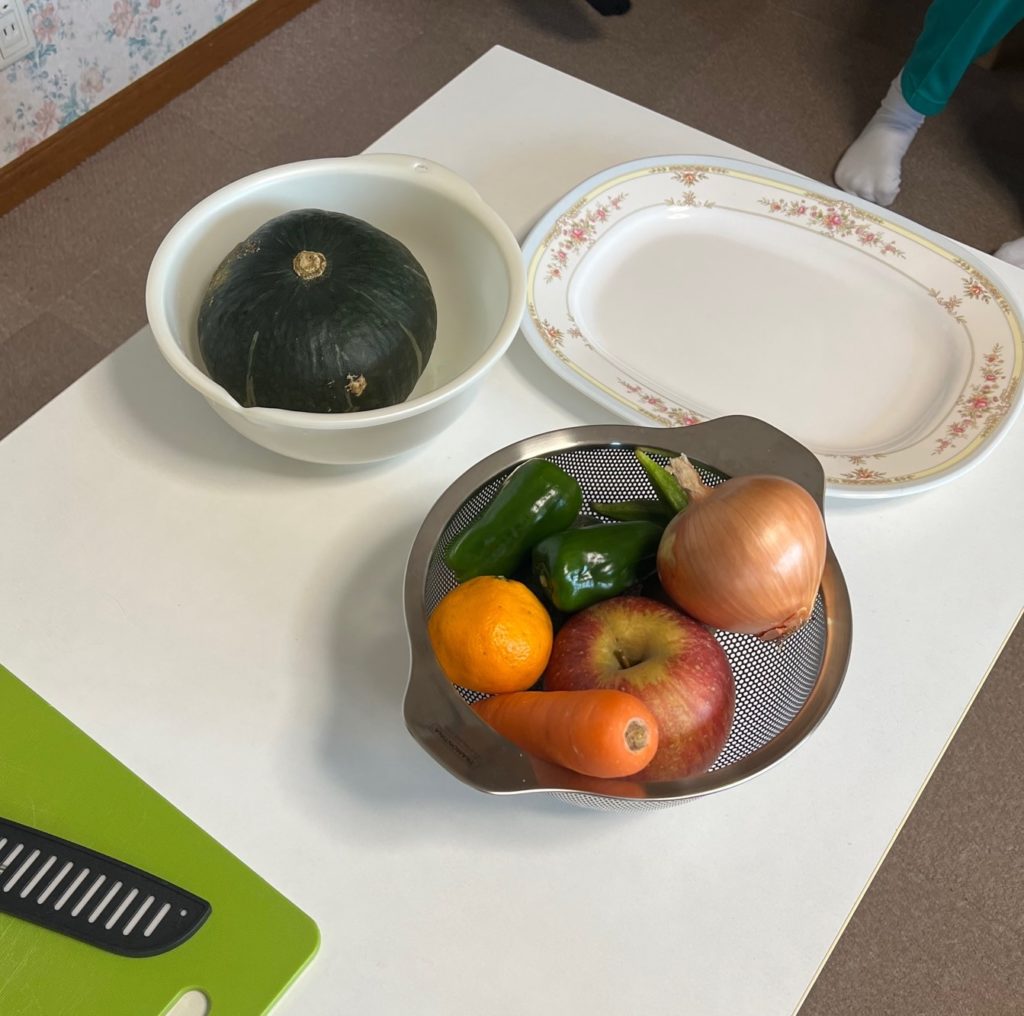

さて、11月のCHESのTopicはFoods。月替わりから「食べ物」に関してさまざまな話題をとり上げてきました。そこで今日は、果物や野菜を実際に切ってみて、なかの様子や切り口の形、色、感触などをみんなで確認してみることに。

用意したのは、pumpkin・carrot ・apple・orange・onion・kiwifruit・avocado・green pepper・okraなど。それぞれを切って、なかを確認しながら、種を取り出してみたり、玉ねぎの輪の形を確認したりにおいをかいでみたりと、普段料理では見慣れている食べ物をじっくり観察することができました。詳しくは、後日、Mr.SeanやMs. Maris、Mr. Willからもリリースがあると思いますので、そちらもお楽しみください。

さらに今日は、スペシャルゲストをお迎えすることができたのです。園児のR君のご両親の実家では、稲作をしているということで、ご両親にお越しいただき約1時間「お米」について説明していただきました。実際の「稲穂」をみせてもらったり、種まきから成長にあわせての水の管理、ようやく成長したのにイノシシに田んぼが荒らされてしまった様子、そして収穫の様子については、実際にカマを使って実演までしていただきました。

なにげなく毎日口にしているお米と、稲穂から直にとったお米の粒の違いから、おいしくお米をいただくためには「脱穀」という過程が必要だと知り、昔ながらのすり鉢を使っての脱穀作業を体験してみることに。

こうして、玄米ともみ殻にようやく分けることができ、さらに玄米から白米へ「精米」してからようやく普段食べている「お米」になるんだと実感。なんとなく食べているお米ですが、こんなに手間をかけているからおいしくいただくことができているんですね。

お話の最後には、R君のご両親からできたてほかほかの「新米」のプレゼントまでいただいてしまいました。本当にありがとうございました! 改めて御礼申し上げます。

明日は、お天気も良さそうなので、この新米でつくったおにぎりを持って、みんなでピクニックに出かけることにします!

International Preschool CHES

Deputy head teacher

幼稚園教諭一種免許/保育士資格

小学校英語指導者資格

(Elementary School English Teaching License)

Masami Morimoto

CHES(チェス)では卒園までに英語での読み・書き・聞く・話すのBasic Englishが身につきます。 園児が楽しみながら「英語で」学ぶ様子を入園説明会でお話したいと思います。ぜひご参加ください。